九度山・真田ミュージアムへ向かう道中、道の駅 柿の郷くどやまに立ち寄りました。和歌山県九度山町にあるこの道の駅は、単なる休憩施設を超えた深い魅力を秘めています。地元の新鮮野菜や特産品が並ぶ産直市場はもちろん、併設された小さなミュージアムが思いがけない発見をもたらしてくれました。そこで知ったのは、九度山が高野山の玄関口として果たしてきた重要な役割です。平安時代から続くその歴史は、現代にも確かに息づいていることを実感できる場所でした。

道の駅 柿の郷くどやまは、和歌山県伊都郡九度山町入郷5-5に位置し、世界遺産高野山の玄関口としての役割を担っています。南海高野線九度山駅から徒歩15分、京奈和自動車道高野口ICから車で約10分とアクセスも良好です。営業時間は午前9時から午後5時30分まで、年始の1月1日から3日のみが休業となります。

施設は約9,500平方メートルの広大な敷地に建てられており、125台収容の駐車場を完備しています。私が訪れた時も平日にも関わらず多くの車が駐車しており、地元の方から観光客まで幅広い層に愛されていることがうかがえました。

館内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが産直市場「よってって」の豊富な品揃えです。和歌山県内で採れた新鮮な野菜や果物が所狭しと並んでおり、まるで小規模スーパーのような充実ぶりに驚かされました。

特に印象的だったのは、九度山町が日本一の品質を誇る富有柿の存在感です。私が訪問した際は柿の季節ではありませんでしたが、柿を使った加工品や干し柿などが豊富に取り揃えられていました。また、和歌山と言えば欠かせないみかんも多種多様な品種が並んでおり、地域の豊かな農業が感じられます。

食品コーナーでは、九度山ならではの特産品が充実しています。柿の葉寿司、地元の醤油や味噌、手作りの漬物類など、日々の生活に必要な食品から特別なお土産まで幅広く取り揃えられているのが特徴です。まさにスーパーマーケットのない九度山町の住民にとって、生活に欠かせない存在となっていることがよく分かりました。

施設内のベーカリーカフェ「パーシモン」では、九度山名産の柿を使った創作パンが人気を集めています。私も柿パンを購入してみましたが、柿の自然な甘みがパン生地と見事に調和し、素朴でありながら上品な味わいでした。

カフェスペースでは、柿ソフトクリームやフレッシュジュース、季節の果物を使ったスムージーなどが楽しめます。パスタやサラダなどのランチメニューも充実しており、観光の合間にゆっくりと食事を楽しむことができます。焼きたてのパンの香りが漂う空間で、地元食材の恵みを存分に味わえる貴重な体験でした。

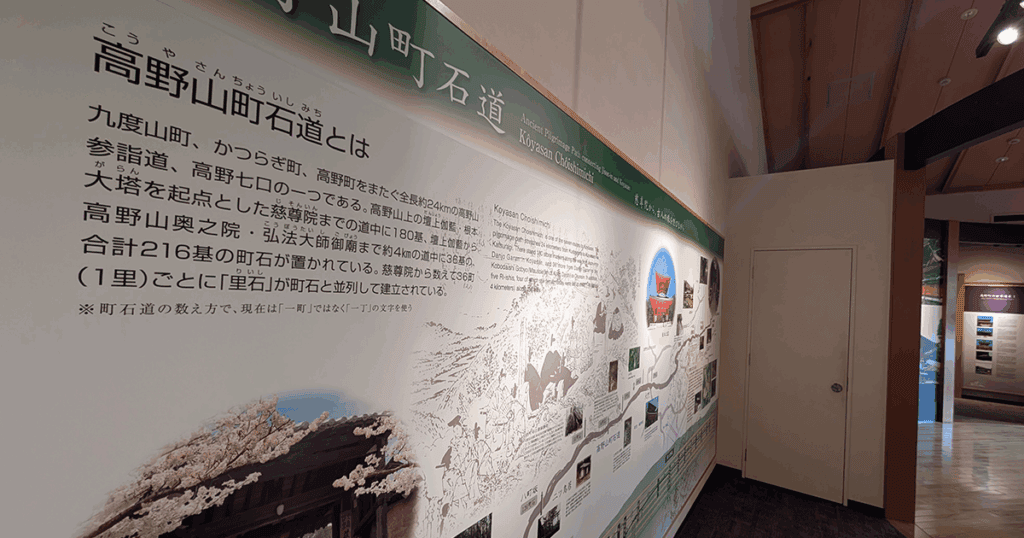

道の駅内で最も印象深かったのが、高野地域世界遺産情報センターの存在です。この小さなミュージアムは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録された高野地域の情報発信を目的として設置されています。

展示は九度山ゾーン、町石道ゾーン、高野山ゾーンの3つに分かれており、それぞれに詳細なパネル展示が行われています。九度山ゾーンでは、関ヶ原の戦い後に蟄居した真田昌幸・信繁(幸村)親子の物語が紹介されています。実際に真田幸村の甲冑のレプリカも展示されており、戦国時代の息吹を感じることができました。

しかし、私がより興味深く感じたのは、九度山が高野山の政所(寺務所)として機能していた歴史です。弘法大師空海が高野山を開創する際、この地に高野山一山の庶務を司る政所を置いたという事実は、九度山の歴史的重要性を物語っています。

町石道ゾーンでは、慈尊院から高野山奥の院まで続く約22kmの参詣道について詳しく解説されています。1町(約109m)ごとに建てられた180基の町石が、1200年もの間参拝者を導き続けてきた歴史に、私は深い感動を覚えました。

展示パネルには、弘法大師が月に9度母を訪ねるために20数kmの山道を下ったという伝説も紹介されています。この逸話こそが「九度山」の地名の由来となっており、現在でも多くの人々がこの道を歩き続けているのです。

世界遺産情報センターで学んだ九度山の歴史は、私に深い気づきをもたらしました。平安時代から高野山の表玄関として機能してきたこの地が、現在も道の駅という形で多くの人々を迎え入れているのです。

弘法大師空海が高野山開創時に政所として設けた慈尊院は、単なる寺院を超えた重要な機能を担っていました。年貢の徴収や庶務を司る行政センターであり、同時に高野山への宿泊施設でもあったのです。また、女人禁制の高野山に対し「女人高野」として多くの女性参拝者を受け入れてきた歴史は、九度山の包容力を象徴しているように感じられます。

現在の道の駅が地域住民の生活を支えながら観光客をもてなしている姿は、まさに政所としての慈尊院の機能を現代に継承しているのではないでしょうか。私はそんな歴史の連続性に、深い感慨を覚えました。

道の駅の敷地内にある世界遺産情報センターでも紹介されるとおり、高野山まで続く長い道のりの出発点が九度山です。平成16年(2004年)に世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として、現在も多くの巡礼者や観光客が歩き続けているのです。

私が道の駅を訪れた日も、町石道を歩く準備をしている参拝者の姿を見かけました。1200年前から変わらず人々を聖地へと導き続ける道の存在は、九度山が単なる観光地ではなく、生きた信仰の場であることを物語っています。

道の駅 柿の郷くどやまは、幅広い年代の利用者に配慮した施設設計が印象的でした。屋外には子ども向けの大型遊具を設置したアミューズメント広場があり、家族連れの姿が多く見られます。

施設内には、地元産にこだわったバウムクーヘン専門店「九度山ばうむ」も併設されています。地元食材を活用したオリジナル商品の開発は、九度山の新たな名産品づくりへの取り組みを感じさせます。

情報コーナーでは、タッチパネル端末による道路・観光情報の提供も行われており、現代の道案内機能も充実しています。電気自動車の急速充電器も無料で利用できるなど、時代に対応したサービス展開が印象的でした。

現地での雰囲気や詳細な感想は、私のGoogleMapレビューにもまとめています。場所の確認や他の訪問者の口コミとあわせて参考にしてください。

参考 道の駅 柿の郷くどやまのGoogleMapレビューGoogleMap

道の駅 柿の郷くどやまは、単なる休憩施設を超えた豊かな体験を提供してくれる場所でした。地産野菜や九度山土産が充実した産直市場、名物の柿パンが味わえるベーカリーカフェ、そして併設された小さなミュージアムでの歴史学習まで、訪問者の多様なニーズに応えています。

特に世界遺産情報センターで学んだ九度山の歴史は、この地が平安時代から高野山の玄関口として重要な役割を果たしてきたことを教えてくれました。政所として、女人高野として、そして町石道の起点として機能してきた歴史的な重みは、現在の道の駅が果たしている地域の拠点としての役割と見事に重なります。

皆さんも高野山を訪れる際は、ぜひ道の駅 柿の郷くどやまに立ち寄ってみてください。1200年の歴史が息づくこの地で、過去と現在のつながりを感じながら、九度山ならではの味覚と文化を満喫できることでしょう。きっと単なる通過点ではない、特別な思い出を作ることができるはずです。