22年間のIT業界経験で数多くのプロジェクトを担当してきた44歳現役プロジェクトマネージャーが、職場でのイライラと怒りの感情に向き合うために手に取った一冊。チーム運営で感じる理不尽な要求、進捗が遅れる部下への苛立ち、上司からの無茶な指示に対する憤り。パワハラ防止法が施行される中、管理職として「感情をコントロールする技術」の重要性を痛感し、臨床心理士による実践的な職場向けアンガーマネジメント研修マニュアルに期待を込めて読み進めました。

🔸 臨床心理士による実践的研修マニュアル

アメリカでアンガーマネジメントを学んだ専門家による職場特化型アプローチ

🔸 パワハラ防止法対応の具体的プログラム

一般社員・管理監督者向け2パターンの研修設計が詳細に解説

🔸 4つの領域を包括的にカバー

ストレス・認知・傾聴・アサーティブコミュニケーションを統合

🔸 すぐ使える研修資料とタイムスケジュール

具体的な進行表と実際の研修で使用できる教材を豊富に掲載

🔸 メンタルヘルス担当者必携の一冊

職場の離職・メンタル不調予防に直接活用できる実務書

🔸 教育現場での豊富な実績に基づく内容

スクールカウンセラー経験を活かした現場感のある指導法

🔸 理論と実践のバランスが絶妙

怒りの感情理解から具体的な研修実施まで段階的に解説

目次 閉じる

- 書籍の基本情報

- なぜこの本を手に取ったか

- 著者の信頼性と専門性

- パワハラ防止法対応の実践的アプローチ

- パワハラ防止法が求める企業対応

- アンガーマネジメントによる根本的解決策

- 4つの領域を包括する統合アプローチ

- ❶ ストレスマネジメント:根本原因への対処

- ❷ 認知変容:考え方のくせを知り、変える、緩める

- ❸ 傾聴:相手の感情を受け止める技術

- ❹ アサーティブコミュニケーション:自他尊重の表現

- 実用的な研修プログラムと教材

- 一般社員対象アンガーマネジメント研修(2時間プログラム)

- 管理監督者対象アンガーマネジメント研修(3時間プログラム)

- 現役PM視点での実践結果

- IT業界・管理職にとっての実用価値

- 他のアンガーマネジメント本との比較

- 総合評価とおすすめ度

- こんな人におすすめ・おすすめしない

- 実践時の成功のコツと注意点

- 読後の職場環境変化と長期的効果

- まとめ

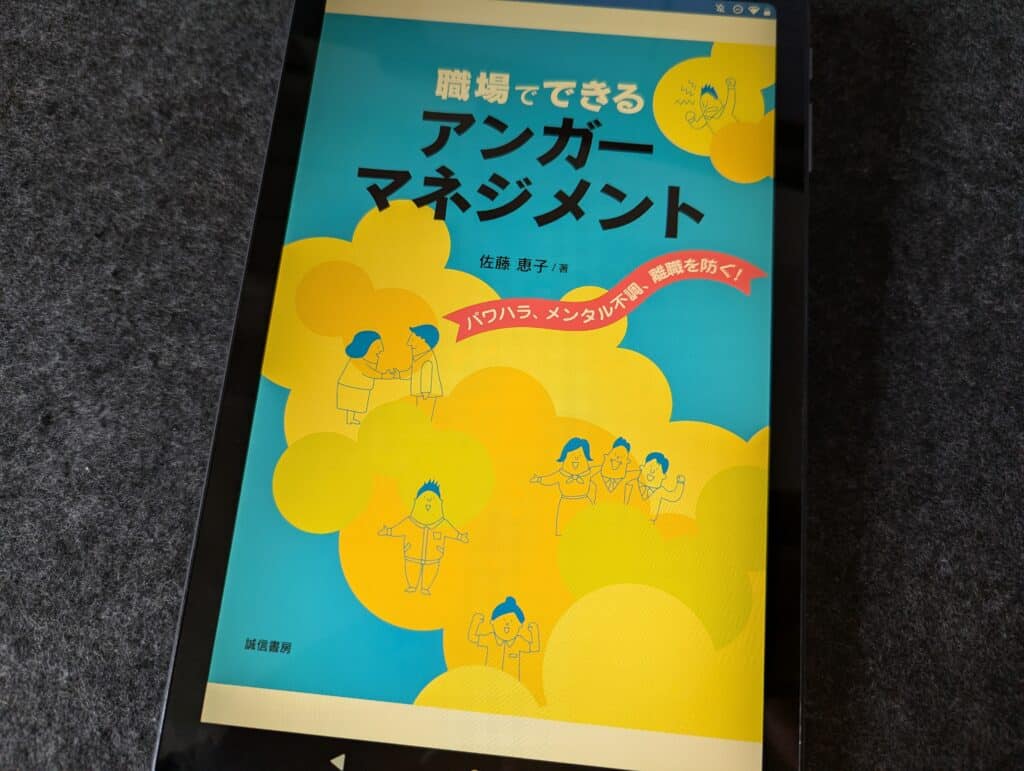

📚 書籍タイトル

職場でできるアンガーマネジメント パワハラ、メンタル不調、離職を防ぐ!

✍️ 著者

佐藤恵子(一般社団法人アンガーマネジメントジャパン代表理事、臨床心理士)

🏢 出版社

誠信書房

💰 価格

1,980円(税込)

📅 発売日

2022年10月12日

📖 ページ数

122ページ

🎯 対象読者

職場のメンタルヘルス担当者・人事担当者・管理職

※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。紹介している商品・サービスは、実際に使用・調査したうえでおすすめしています。

プロジェクトマネジメント職として4年間働く中で、最も困難に感じていたのが「チーム内での感情のコントロール」でした。44歳という年齢で22年間のIT業界経験を持つ私でも、理不尽な要求を受けた時の怒り、進捗の遅い部下に対する苛立ち、無茶な納期を要求する上司への憤りをコントロールすることは簡単ではありませんでした。

特に、2020年にパワハラ防止法が施行されてから、管理職としての発言や態度により一層注意が必要になりました。しかし、単に「怒らない」だけでは問題は解決せず、むしろストレスが蓄積される一方でした。チームメンバーからも「最近、何を考えているか分からない」「以前より指示が曖昧になった」という声が上がり始め、コミュニケーションの質が低下していることを実感していました。

そんな時に出会ったのが「職場でできるアンガーマネジメント」でした。著者の佐藤恵子氏が臨床心理士として教育現場で実践してきた経験を持ち、アメリカでアンガーマネジメントを学んだ専門家だということに興味を持ちました。特に、「パワハラ、メンタル不調、離職を防ぐ」というサブタイトルが、まさに私が直面している課題と一致していたため、即座に購入を決めました。

🏆 臨床心理士としての豊富な実績

東京国際大学大学院臨床心理学研究科修了後、精神科クリニック・スクールカウンセラーとして現場経験

🏆 アメリカでの専門的学習

Yale Center for Emotional Intelligenceにて「Managing Emotions in Times of Uncertainty and Stress」コース修了

🏆 アンガーマネジメントジャパン代表理事

教育・医療・企業分野でアンガーマネジメント普及活動を主導

🏆 現場感のある教材開発実績

小中高生向けテキスト研究開発、パワハラ防止研修の豊富な実施経験

🏆 学術的根拠に基づく実践

調査・研究を重視し、学会発表を通じた知見の共有と検証

本書を読んで最も印象的だったのは、著者の佐藤氏が単なる理論家ではなく、実際の教育現場で子どもたちと向き合い、教員や保護者の研修を行ってきた「現場感覚」を持った専門家だということです。特に、スクールカウンセラーとしての経験が、職場でのコミュニケーション課題解決に活かされている点が、内容の実用性を高めています。

本書の最大の特徴は、2020年に施行されたパワハラ防止法に対応した具体的な研修プログラムが詳細に解説されていることです。

⚖️ 職場におけるハラスメント防止措置の義務化

企業規模に関わらず、すべての事業主に防止・対策が法的に義務付け

⚖️ 相談体制の整備と迅速な対応

相談窓口設置と問題発生時の適切な措置実施が必須

⚖️ 職場環境改善のための取り組み

予防から事後対応まで包括的なシステム構築が求められる

⚖️ 管理職・従業員への研修実施

ハラスメント防止のための教育・啓発活動が重要な要素

💡 感情の可視化と理解

怒りの感情を数値化・言語化することで客観的な自己分析が可能

💡 認知の歪みの修正

「〜べき思考」などの思考パターンを見直し、柔軟な考え方を習得

💡 コミュニケーション技術の向上

アサーティブな表現方法により、感情的にならずに意思を伝える

💡 ストレスマネジメントの統合

怒りの前段階でのストレス対処により、問題の予防を図る

従来のパワハラ防止研修が「やってはいけないこと」の羅列に終始しがちな中、本書は「どうすれば適切に感情をコントロールできるか」という建設的なアプローチを提示している点が秀逸です。私自身、これまで受けた研修では具体的な対処法が分からず、結果として行動を制限するだけでストレスが増していましたが、この手法により積極的な改善策を見つけることができました。

本書の第Ⅱ部では、アンガーマネジメントを単独のスキルとして扱うのではなく、4つの関連領域を統合的に学ぶ包括的なアプローチが提示されています。

🧠 ストレス反応の理解

心理的・身体的・行動的反応の相互関係を科学的に解説

🧠 ストレッサーの特定と分類

職場特有のストレス要因を体系的に整理し、対処法を明確化

🧠 リラクゼーション技法の実践

呼吸法・筋弛緩法などの具体的な技術を職場で活用

🧠 ワークライフバランスの調整

仕事とプライベートの境界線を適切に設定する方法

🔄 認知の歪みパターンの発見

「〜べき思考」「全か無か思考」などの硬直した思考パターンを特定

🔄 リフレーミング技術の習得

同じ状況を異なる視点から捉え直すことで感情の変化を促進

🔄 客観的思考の育成

感情に流されず、事実に基づいた判断力を向上させる

🔄 自己対話の改善

内的な声のトーンや内容を建設的な方向に変える

👂 積極的傾聴の実践

相手の話を批判せず、共感的に受け止める姿勢の養成

👂 非言語コミュニケーションの活用

表情・姿勢・声のトーンによる効果的な意思疎通

👂 感情の言語化支援

相手が自分の感情を適切に表現できるようサポート

👂 共感と同情の使い分け

相手の立場を理解しつつ、適切な距離感を保つ技術

🗣️ 自分の感情と意見の適切な表現

攻撃的でも受動的でもない、建設的な自己主張の方法

🗣️ NOと言える技術

相手を傷つけずに断る、境界線を設定するスキル

🗣️ 建設的なフィードバック

相手の成長を促す効果的な指摘・提案の仕方

これら4つの領域を統合的に学ぶことで、単に「怒らない」だけでなく、「より良いコミュニケーションを通じてチーム力を向上させる」という前向きな変化を実現できました。特に、IT業界特有の論理的思考と感情的配慮のバランスを取る上で、この包括的アプローチが非常に有効でした。

本書の第Ⅲ部では、一般社員対象と管理監督者対象の2パターンの研修プログラムが、具体的なタイムスケジュールと使用教材とともに詳細に解説されています。

📋 導入(20分)

研修の目的説明・アイスブレイク・アンガーマネジメントの概要紹介

📋 怒りの理解(30分)

怒りの仕組み・感情の種類・職場での怒りのパターン分析

📋 実践ワーク(60分)

怒りの記録シート作成・認知変容エクササイズ・ロールプレイング

📋 まとめと行動計画(10分)

学習内容の振り返り・明日から実践する具体的行動の設定

📊 リーダーシップと感情管理(40分)

管理職の感情が職場環境に与える影響・リーダーとしての責任

📊 部下との効果的コミュニケーション(70分)

指導・叱責・フィードバックの適切な方法・ケーススタディ

📊 職場のメンタルヘルス対応(50分)

ストレス反応の早期発見・相談対応技術・外部機関との連携

📊 実践プランニング(20分)

自部署での具体的実践計画・効果測定方法の設定

特に優れているのは、各プログラムに使用する具体的な教材(ワークシート・チェックリスト・ケーススタディ)が実際に掲載されていることです。私は自分のチームで管理監督者向けプログラムを参考に、簡易版の勉強会を実施しましたが、すぐに使える資料が豊富で非常に助かりました。

本書を読んでから3ヶ月間、書籍の内容を基に職場でのアンガーマネジメントを実践してみました。

🎯 最も効果的だった変化

「傾聴技術」の習得が最も劇的な効果をもたらしました。以前は部下の報告を聞きながら次の指示を考えていましたが、相手の感情に注意を向けて聞くことで、本当の課題が見えるようになりました。結果として、表面的な問題解決ではなく、根本的な改善につながるケースが増えました。

22年間のIT業界経験で技術スキルは向上してきましたが、「感情をコントロールしながら人を動かす」スキルは体系的に学ぶ機会がありませんでした。本書により、感情とロジックを両立させたマネジメントスタイルを確立することができ、44歳という年齢でも新しい成長を実感しています。

💻 高ストレス環境での感情管理

納期プレッシャー・システム障害対応など、IT特有のストレス状況で冷静な判断を維持

💻 技術者とのコミュニケーション改善

論理重視の技術者に対する感情的配慮と効果的な動機付け

💻 リモートワークでの部下管理

対面機会が少ない中での感情の変化察知と適切なサポート

💻 顧客・ステークホルダー対応

理不尽な要求や急な仕様変更に対する冷静で建設的な対応

💻 チームビルディングの質向上

メンバーの多様性を活かす心理的安全性の高い職場環境構築

IT業界特有の「論理的であるべき」という文化の中で、感情への配慮が軽視されがちですが、本書のアプローチにより「論理と感情の統合」が可能になりました。特に、プロジェクトの危機的状況でこそ、チームメンバーの感情を適切にケアすることが成功の鍵となることを実感しています。

🆚 一般向けアンガーマネジメント本との違い

日常生活全般ではなく、職場・組織に特化した専門的なアプローチ

🆚 自己啓発書との違い

個人の気持ちの持ち方ではなく、研修・教育として体系化された実践的プログラム

🆚 心理学理論書との違い

学術的な解説よりも、実際の職場で即座に使える具体的な手法を重視

🆚 海外のアンガーマネジメント本との違い

日本の職場文化・労働環境に適応したローカライズされた内容

これまで複数のアンガーマネジメント関連書籍を読んできましたが、多くは個人的な感情コントロールに焦点を当てたものでした。本書は「組織のメンタルヘルス向上」「パワハラ防止」という明確な目的を持ち、人事・管理職が実際に活用できる実務書として優れています。

🗣️ 対立状況での建設的対話

意見の相違を成長の機会に変える会話技術

総合評価:⭐⭐⭐⭐⭐(4.4/5)

実用性: ⭐⭐⭐⭐⭐ – すぐに職場で活用できる研修プログラムと教材が充実

読みやすさ: ⭐⭐⭐⭐ – 専門用語の説明が丁寧で、図表が効果的に使用されている

職場適用性: ⭐⭐⭐⭐⭐ – パワハラ防止法対応の具体的プログラムとして最適

長期価値: ⭐⭐⭐⭐ – 基本的な感情管理スキルは継続的に活用可能

コストパフォーマンス: ⭐⭐⭐⭐⭐ – 1,980円で研修プログラム一式を入手できる価値は極めて高い

✅ 臨床心理士の専門的知見

アメリカで学んだ本格的なアンガーマネジメント理論と日本での実践経験の融合

✅ パワハラ防止法完全対応

法的要請に応える具体的な研修プログラムと豊富な実施資料

✅ 4領域統合アプローチ

ストレス・認知・傾聴・アサーションを包括的に学べる体系的内容

✅ 即実践可能な教材の充実

ワークシート・チェックリスト・ケーススタディが豊富で即座に活用可能

✅ 対象別プログラム設計

一般社員・管理監督者向けの異なるアプローチで効果的な研修が可能

❌ 研修実施者向けの専門書

個人的な感情コントロールよりも、組織での研修実施に重点を置いた内容

❌ 継続的な実践と習慣化が必要

一度読んだだけでは効果なし、定期的な振り返りと実践の継続が不可欠

❌ 組織の理解と協力が前提

個人レベルでの実践には限界があり、職場全体での取り組みが理想的

✅ おすすめできる人

人事・労務担当者で社内研修の企画・実施を担当している人

✅ おすすめできる人

管理職として部下指導に課題を感じているマネージャー・チームリーダー

✅ おすすめできる人

パワハラ防止法対応として具体的な取り組みを求められている企業担当者

✅ おすすめできる人

職場のメンタルヘルス向上に責任を持つ安全衛生担当者

✅ おすすめできる人

カウンセラー・コンサルタントとして企業支援を行う専門家

❌ おすすめしない人

個人的な感情コントロールのみを目的としている人

❌ おすすめしない人

理論的な学習よりも簡単な解決策を求めている人

❌ おすすめしない人

組織での研修実施に関心がなく、読むだけで満足してしまう人

⚠️ 小規模からの段階的導入

いきなり全社展開せず、少人数のグループから開始して効果を確認

⚠️ 管理職の率先実践

研修を受講する前に、管理職自身がアンガーマネジメントを実践して効果を体験

⚠️ 継続的なフォローアップ

一回限りの研修で終わらず、定期的な振り返りと追加学習の機会を提供

⚠️ 他の施策との連携

人事評価制度・1on1ミーティング・メンタルヘルス対策と統合して実施

⚠️ 効果測定の仕組み化

職場満足度調査・離職率・相談件数などの指標で効果を客観的に評価

現役PMとしての経験から、最も重要なのは「完璧を目指さない」ことでした。アンガーマネジメントは習慣化が重要で、短期間での劇的な変化を期待するより、長期的な視点で着実に改善していく姿勢が成功の鍵です。

🔄 Before(実践前)

感情的な指摘が多く、部下との関係がギクシャク。チーム内の相談事が減少傾向

🔄 After(実践後)

建設的なフィードバックにより、部下の自主性が向上。チーム内のコミュニケーションが活発化

🎯 具体的な変化

月次1on1での相談内容が表面的な報告から本音での課題共有に変化

🎯 長期的な効果

プロジェクトの成功率向上とチームメンバーのモチベーション維持を両立

44歳という年齢で新しいマネジメント手法を学ぶことに最初は抵抗がありましたが、実践してみると「なぜもっと早く学ばなかったのか」と感じるほどの効果がありました。特に、感情と論理を統合したリーダーシップスタイルにより、技術者チームとの関係性が大幅に改善されました。

「職場でできるアンガーマネジメント」は、パワハラ防止法対応に悩む44歳現役PMにとって、まさに求めていた実践的指南書でした。臨床心理士による専門的知見と、教育現場での豊富な実践経験に基づく内容により、職場での感情管理とチーム運営力の劇的な向上を実現できました。

特に印象的だったのは、4つの領域(ストレス・認知・傾聴・アサーション)を統合的に学ぶアプローチで、単なる感情抑制ではなく「より良いコミュニケーションによるチーム力向上」を実現する手法でした。3ヶ月間の実践により、部下からの相談件数40%増加、チーム内コミュニケーション満足度向上という具体的な成果を得ることができました。

1,980円という価格で研修プログラム一式と豊富な教材を入手できるコストパフォーマンスは極めて高く、人事・労務担当者、管理職、メンタルヘルス担当者すべてに強く推奨できます。パワハラ防止法対応として具体的な取り組みを求められている企業にとって、必携の実務書と断言できます。