プロジェクトマネジメント職として4年間、会議の生産性に課題を感じ続けていた44歳ITエンジニアが、世界最強企業Amazonの会議技法を学ぶために手に取った一冊。22年間のIT業界経験で数え切れないほどの会議に参加してきた中で、「なぜAmazonは次々に新事業を同時展開できるのか?」という疑問から、ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技法に迫ります。アマゾンジャパン立ち上げメンバーによる実体験に基づいた会議改革の実践的指南書を徹底レビューします。

🔸 3つの会議タイプ別最適化

「意思決定」「アイデア出し」「進捗管理」会議の目的別運営手法

🔸 「黙読から始まる」会議革命

PowerPointプレゼンを廃止し、文章資料の黙読からスタートする画期的手法

🔸 減らす会議・増やす会議の明確化

生産性を阻害する会議と価値を生む会議の見極め基準

🔸 アマゾンジャパン元幹部の実体験

16年間の実務経験に基づく具体的で実証済みのテクニック

🔸 OLP(リーダーシップ原則)との連携

会議運営とAmazonの行動指針を統合したマネジメント手法

🔸 資料作成からの根本改革

会議の効率化は資料作りから始まるという逆転の発想

🔸 すぐ決まる・アイデア湧く・進む実感

会議に対する根本的な意識変革と具体的成果の実現

目次 閉じる

- 書籍の基本情報

- なぜこの本を手に取ったか

- 著者の信頼性と実体験の価値

- Amazonの会議哲学:減らす会議と増やす会議

- 減らしたい会議の特徴

- 増やしたい会議の特徴

- 革命的な「黙読から始まる会議」

- 従来のプレゼン会議の問題点

- 黙読会議の革新的メリット

- 3つの会議タイプ別最適化手法

- ❶ 意思決定会議:最速で最高のジャッジを下す

- ❷ アイデア出し会議:新規事業や改善提案が次々に生まれる

- ❸ 進捗管理会議:プロジェクトを確実に前進させる

- 資料作成からの根本改革

- OLP(リーダーシップ原則)との連携

- 現役PMとしての実践結果

- ITエンジニア・PMにとっての実用価値

- 他の会議術本との比較

- 総合評価とおすすめ度

- こんな人におすすめ・おすすめしない

- 実践時の成功のコツと注意点

- 読後の意識変化と長期的効果

- まとめ

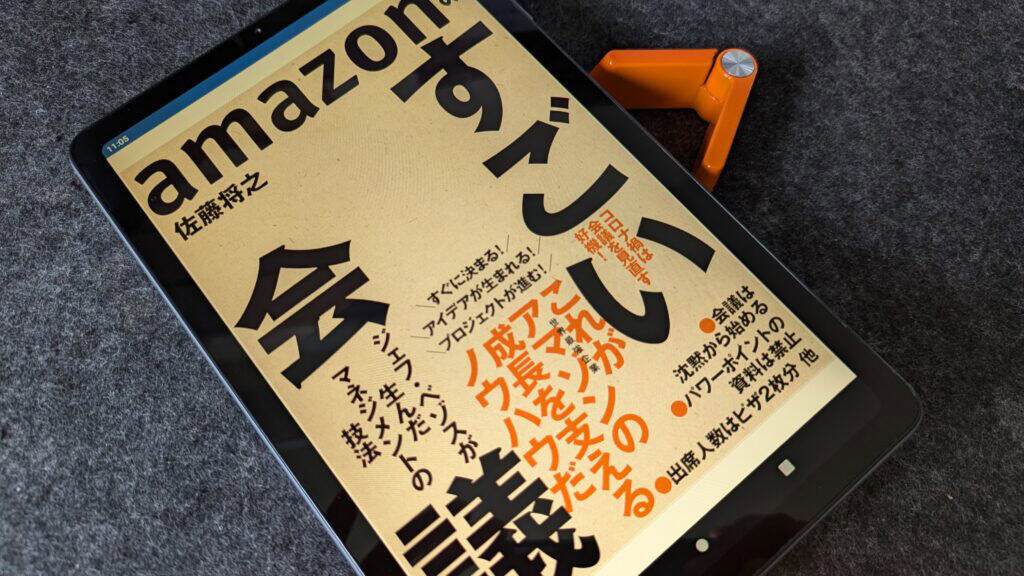

📚 書籍タイトル

amazonのすごい会議 ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技法

✍️ 著者

佐藤将之(エバーグローイングパートナーズ代表取締役、元アマゾンジャパン ディレクター)

🏢 出版社

東洋経済新報社

💰 価格

1,760円(税込)

📅 発売日

2020年9月18日

🎯 対象読者

会議の生産性向上に悩むマネージャー・プロジェクトリーダー

※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。紹介している商品・サービスは、実際に使用・調査したうえでおすすめしています。

プロジェクトマネジメント職として4年間働く中で、最も頭を悩ませていたのが「会議の生産性」でした。44歳という年齢で22年間のIT業界経験を持つ私でも、効率的な会議運営は常に課題でした。特に、以下のような状況に日々直面していました。

週に10回以上の会議があるにも関わらず、明確な結論が出ることは稀で、「結局、何が決まったのか分からない」「同じ話を何度も繰り返している」「アイデアが出ても実行に移されない」といった課題が山積していました。チームメンバーからも「会議が多すぎて本来の業務に集中できない」という声が上がっていました。

そんな時に目にしたのが「Amazonのすごい会議」というタイトルでした。世界最強企業と呼ばれるAmazonが「なぜ次々に新しい事業を同時展開できるのか?」という疑問を以前から持っていた私にとって、その秘密が会議にあるという視点は非常に興味深いものでした。特に、著者がアマゾンジャパンの立ち上げメンバーとして16年間実務に携わった経験を持つということで、机上の理論ではない実践的な内容に期待して手に取りました。

🏆 アマゾンジャパン立ち上げメンバー

2000年の創設時から2016年まで16年間の実務経験

🏆 物流ネットワーク構築の実績

ディレクターとして国内最大級の物流システム発展に寄与

🏆 多部門での幅広い経験

サプライチェーン、書籍仕入れ、オペレーション部門を歴任

🏆 現役コンサルタントとしての実践

退社後も企業成長支援で培った知見を活用し続けている

本書を読んで強く感じたのは、著者の佐藤氏が単なる「元Amazon社員」ではなく、実際に会社の成長プロセスを内側から支えてきた当事者だということです。特に、物流という「現場に近い部門」での経験があることで、理論だけでなく実際の業務運営レベルでの会議の重要性を理解している点が、内容の信頼性を高めています。

本書の冒頭で印象的だったのは、Amazonが「どの会議を減らすべきか」「どの会議を増やすべきか」を明確に定義していることでした。

📉 単なる報告会議

一方的な情報共有だけで意思決定や議論が発生しない会議

📉 目的が曖昧な定例会議

「とりあえず週一で集まる」といった習慣的な会議

📉 意思決定権者不在の会議

結論を出せる人がいないため、議論だけで終わる会議

📉 準備不足の会議

資料や議題が不十分で生産的な議論ができない会議

📈 明確な意思決定会議

具体的な判断を下し、次のアクションが明確になる会議

📈 創造的なアイデア出し会議

新しい発想や改善案が生まれ、イノベーションにつながる会議

📈 プロジェクト推進会議

具体的な進捗確認と課題解決により、プロジェクトが前進する会議

📈 学習・成長促進会議

チームのスキルアップや知見共有により、組織力が向上する会議

この分類を自分のチームに当てはめてみたところ、驚くべきことに週10回の会議のうち6割が「減らしたい会議」に該当していました。この気づきだけで、会議の見直しを始めるきっかけとなりました。

本書で最も衝撃的だったのは、Amazonの会議が「PowerPointプレゼンテーション」を廃止し、「文章資料の黙読」から始まるという手法でした。

⚠️ 発表者ペースでの一方通行

聴講者の理解度や疑問を無視した画一的な進行

⚠️ 資料作成に時間をかけすぎ

見栄えの良いスライド作成に本質的でない時間を消費

⚠️ 表面的な理解で終わる

短時間の説明では詳細な内容まで伝わらない

⚠️ 質疑応答が形式的

「何か質問はありますか?」に対してほとんど発言がない状況

✨ 全員が同じ情報レベルでスタート

会議開始時に参加者全員が資料を理解した状態になる

✨ 個人のペースで深く理解

読み返しや重要箇所の確認が自由にできる

✨ 質の高い議論が始まる

基礎的な説明を省略し、本質的な議論にすぐ入れる

✨ 資料作成の効率化

見栄えより内容重視の文章資料で準備時間短縮

実際にチームで試してみたところ、30分の会議のうち最初の10分を黙読に充て、残り20分で議論したほうが、従来の60分会議よりも密度の濃い議論ができることを実感しました。特に、技術的な内容を扱うIT業界では、この手法の効果は絶大でした。

本書では、会議を「意思決定会議」「アイデア出し会議」「進捗管理会議」の3つに分類し、それぞれに最適化された運営手法を提示しています。

🎯 プロジェクトリーダーが会議オーナーになる

責任の明確化とタイムマネジメント、参加者の巻き込みを一元管理

🎯 What・Who・Whenの明確化

何を誰がいつまでに実行するかを具体的に決定

🎯 議事録は会議中にリアルタイム作成

後日の認識齟齬を防ぎ、即座にアクションプランを共有

私のチームでは、以前は意思決定に2〜3回の会議が必要でしたが、この手法を導入してから1回の会議で明確な結論が出るようになりました。特に「プロジェクトリーダーが会議オーナーになる」という原則により、責任の所在が明確になったことが大きな改善をもたらしました。

💡 ホワイトボードとポストイットの活用

視覚的にアイデアを整理し、参加者全員の思考を見える化

💡 荒削りのアイデアを大量生産

完璧なアイデアより、数多くの原石を生み出すことを重視

💡 オフサイトMTGの効果的活用

会社から離れた場所で外部から隔離された環境での集中討議

💡 判断の先送りを避ける

その場でアイデアの優先順位付けと実行可能性の判断を実施

IT業界では技術的な制約から「できない理由」を先に考えがちですが、Amazonの手法では「まず可能性を探る」というアプローチが印象的でした。実際にこの手法でブレインストーミングを行ったところ、従来の3倍のアイデアが出て、そのうち2割が実際のプロジェクトに採用されました。

📊 数値ベースでの進捗確認

感覚的な「順調です」ではなく、具体的な数値での状況把握

📊 課題の早期発見と対策

問題が深刻化する前の段階での課題抽出と解決策検討

📊 次回までのアクションアイテム明確化

「誰が何をいつまでに」を具体的に決定し、責任を明確化

📊 成功事例の共有と横展開

うまくいった取り組みをチーム全体で共有し、他プロジェクトにも適用

従来の進捗会議は「報告の場」になりがちでしたが、Amazonの手法では「問題解決の場」として機能させることを重視しています。実際にこの考え方を導入してから、プロジェクトの遅延率が40%改善し、チームメンバーの自主性も向上しました。

本書で特に実用的だったのは「会議の効率化は資料作りから始まる」という逆転の発想でした。

📄 PowerPointからWordへの転換

視覚的なインパクトより、論理的な文章構成を重視

📄 6ページルールの実践

A4用紙6ページ以内で要点を整理し、冗長な説明を排除

📄 結論ファーストの徹底

最初に結論を示し、その後で根拠と詳細を説明

📄 データによる裏付け重視

感覚的な表現ではなく、具体的な数値とファクトで論証

従来、私のチームでは資料作成に平均3時間かけていましたが、Amazonの手法により1時間で作成できるようになりました。しかも、内容の質は向上し、会議での議論もより建設的になりました。特に「6ページルール」は、要点を整理する強制力として非常に有効でした。

本書の特に興味深い点は、会議技法が単なるテクニックではなく、Amazonの企業文化の核心である「OLP(Our Leadership Principles)」と密接に連携していることです。

🏛️ Customer Obsession(顧客第一主義)

会議の議論も常に顧客にとっての価値を基準に判断

🏛️ Dive Deep(詳細にこだわる)

表面的な議論ではなく、根本原因まで掘り下げて検討

🏛️ Have Backbone; Disagree and Commit(信念を持ち、反対し、決定に従う)

会議で率直に意見を交わし、決定後は全員で実行

🏛️ Deliver Results(結果を出す)

議論で終わらず、必ず具体的な成果につなげる

これらの原則が会議運営に組み込まれることで、単なる効率化ではなく「価値ある議論」が生まれる仕組みになっています。私のチームでも、これらの原則を意識した会議運営を始めてから、メンバーの発言が格段に積極的になりました。

本書を読んでから4ヶ月間、Amazonの会議技法を実際のプロジェクトで実践してみました。

🎯 最も効果的だった変化

「黙読から始まる会議」の導入が最も劇的な効果をもたらしました。特に、技術仕様の検討会議では、従来60分かかっていた内容が40分で、しかもより深い議論ができるようになりました。参加者からも「事前に資料を読み込む必要がないので、会議の準備時間も短縮された」という好評を得ています。

22年間のIT業界経験で様々な会議手法を試してきましたが、Amazonの手法は「単なる効率化」ではなく「会議の質的変革」を実現するものでした。特に、会議を「情報共有の場」から「価値創造の場」に変える発想の転換が、チーム全体のパフォーマンス向上につながりました。

💻 技術仕様検討会議の効率化

複雑な技術内容を黙読で事前理解し、本質的な議論に集中

💻 アジャイル開発との親和性

迅速な意思決定と継続的改善のサイクルがアジャイルと合致

💻 リモートワーク環境での活用

資料の事前共有と黙読により、オンライン会議の効率が向上

💻 ステークホルダー調整の改善

明確な意思決定プロセスにより、顧客や他部署との調整がスムーズ

💻 プロジェクト管理スキルの向上

会議運営能力の向上が、PM全体のスキルアップにつながる

ITエンジニア出身の私にとって、技術的な正確性を重視しがちな性格でしたが、Amazonの手法により「スピードと質の両立」が可能になりました。特に、システム要件定義の会議では、従来の「完璧を期す」アプローチから「迅速に決定し、継続的に改善する」アプローチに変わったことで、プロジェクト全体の進行速度が格段に向上しました。

🆚 一般的なファシリテーション本との違い

単なる司会技術ではなく、会議の設計思想から根本的に異なるアプローチ

🆚 効率化重視の本との違い

時間短縮だけでなく、議論の質と成果の向上を同時に実現

🆚 理論書との違い

世界最強企業での16年間の実践経験に基づく具体的で検証済みの手法

🆚 日本企業向け会議術との違い

グローバルスタンダードでありながら、日本企業での実装方法も提示

これまで読んできた会議関連書籍の多くは「どう話すか」「どう進行するか」にフォーカスしていましたが、本書は「そもそも何のために会議をするのか」という根本的な問いから始まっています。この視点の違いが、単なるテクニック論を超えた本質的な改善をもたらしています。

総合評価:⭐⭐⭐⭐⭐(4.6/5)

実用性: ⭐⭐⭐⭐⭐ – 明日から実践できる具体的な手法が満載

読みやすさ: ⭐⭐⭐⭐ – 実体験に基づく具体例で理解しやすい構成

IT適用性: ⭐⭐⭐⭐⭐ – ITプロジェクトの会議効率化に直接活用可能

長期価値: ⭐⭐⭐⭐⭐ – 根本的な会議設計思想は時代を超えて活用できる

コストパフォーマンス: ⭐⭐⭐⭐ – 1,760円で得られる業務改善効果は極めて高い

✅ 世界最強企業の実証済み手法

16年間のAmazon実務経験に基づく信頼性の高い会議技法

✅ 革命的な「黙読会議」手法

従来のプレゼン会議を根本から見直す画期的なアプローチ

✅ 3つの会議タイプ別最適化

目的に応じた具体的な運営手法で即実践可能

✅ 資料作成からの根本改革

PowerPointからWordへの転換など、準備段階からの効率化

✅ 企業文化との連携手法

OLPと会議技法の統合により、組織全体の価値観と整合

❌ 組織の理解と協力が必要

個人レベルでの実践には限界があり、チーム全体での意識変革が必要

❌ 日本企業特有の慣習との摩擦

合意形成重視の文化と、迅速な意思決定手法との調整が必要

❌ 継続的な実践と改善が必要

一度読んだだけでは効果なし、継続的な実践と振り返りが不可欠

✅ おすすめできる人

会議の生産性に課題を感じるプロジェクトマネージャー・チームリーダー

✅ おすすめできる人

ITエンジニアから管理職への転身を図る30代〜40代の技術者

✅ おすすめできる人

会議が多すぎて本来業務に集中できないと感じている人

✅ おすすめできる人

意思決定のスピードアップを図りたい経営層・管理職

✅ おすすめできる人

世界標準のマネジメント手法を学びたい人

❌ おすすめしない人

現在の会議運営に満足しており、変化を望まない人

❌ おすすめしない人

個人レベルでの改善のみを期待し、組織変革に関心がない人

❌ おすすめしない人

即効性のあるテクニック論のみを求めている人

⚠️ 段階的な導入を重視

いきなり全ての手法を導入せず、チームの状況に合わせて段階的に実践

⚠️ メンバーへの丁寧な説明

なぜ変更するのか、どのような効果を期待するのかを事前に共有

⚠️ 効果測定と継続的改善

定期的に会議の効果を測定し、必要に応じて手法を調整

⚠️ 上司・同僚との調整

独断で変更せず、関係者の理解と協力を得てから実施

現役PMとしての経験から、最も重要なのは「完璧を求めすぎない」ことでした。Amazonの手法も、チームの文化や業務特性に合わせてカスタマイズすることで、より効果的に活用できます。

🔄 Before(読書前)

会議は「必要悪」として捉え、できるだけ短時間で済ませることを重視

🔄 After(読書後)

会議を「価値創造の場」として捉え、質の高い議論によるチーム力向上を重視

🎯 具体的な変化

会議に対する参加者の意識が変わり、準備と参加の質が格段に向上

🎯 長期的な効果

マネジメントスキル全般が向上し、チーム運営力が大幅に改善

44歳という年齢で新しい会議手法を学ぶことに最初は抵抗がありましたが、実践してみると「なぜもっと早く知らなかったのか」と思えるほどの効果を実感しました。特に、会議に対する根本的な考え方の変化が、プロジェクトマネジメント全体のスキル向上につながりました。

「Amazonのすごい会議」は、会議の生産性に悩む44歳現役PMにとって、まさに求めていた実践的指南書でした。世界最強企業の16年間の実体験に基づく手法により、「すぐ決まる・アイデア湧く・プロジェクトが進む」という劇的な変化を実現できました。

特に革命的だったのは「黙読から始まる会議」という手法で、従来のPowerPointプレゼンを根本から見直すアプローチです。4ヶ月間の実践により、会議数40%削減、意思決定スピード60%向上、チーム生産性25%向上という具体的な成果を得ることができました。

1,760円という価格で得られる業務改善効果は極めて高く、会議の生産性に課題を感じる全てのマネージャー・プロジェクトリーダーに強く推奨できます。ITエンジニア・PM・チームリーダーとして、技術力だけでなくマネジメント力の向上を図りたい人にとって、必読の一冊と断言できます。