チームマネジメントで一番悩ましいのが人事評価ではないでしょうか。「何を評価すればいいのか分からない」「部下にどう伝えればいいのか分からない」「パワハラと言われるのが怖い」…そんな悩みを抱えている管理職の方は多いと思います。

私もファミレス店長時代から現在のITエンジニアのプロジェクトマネジメントまで、20年近くチーム評価に携わってきましたが、正直「これで正解なのか?」と悩むことばかりでした。そんな時に出会ったのが『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』という書籍です。

実際に読んで実践してみた結果、人事評価への考え方が根本的に変わりました。44歳のITエンジニア・プロジェクトマネージャーの視点から、この書籍の実用性とマネジメントへの効果について本音でレビューします。

🎯 人事評価の考え方が変わる

「査定する場」から「共に成長する場」への発想転換で評価面談が劇的に改善

📋 実践的なフレームワーク満載

SMART目標設定、IDEA運用法など即座に使える具体的手法を多数紹介

💬 面談での対話例が充実

「何を言えばいいか分からない」を解決する具体的な対話パターンを収録

🧠 評価者のバイアス対策

無意識の偏見や思い込みを防ぐ科学的なアプローチを学べる

👥 チームタイプ別の指導法

「山登り型」「川下り型」など部下の特性に応じた評価方法を解説

⭐ 総合評価4.4/5点

マネジメント経験者にとって即効性のある実用書として高く評価

本記事にはアフィリエイト広告を含みます。紹介している商品・サービスは、実際に使用・調査したうえでおすすめしています。

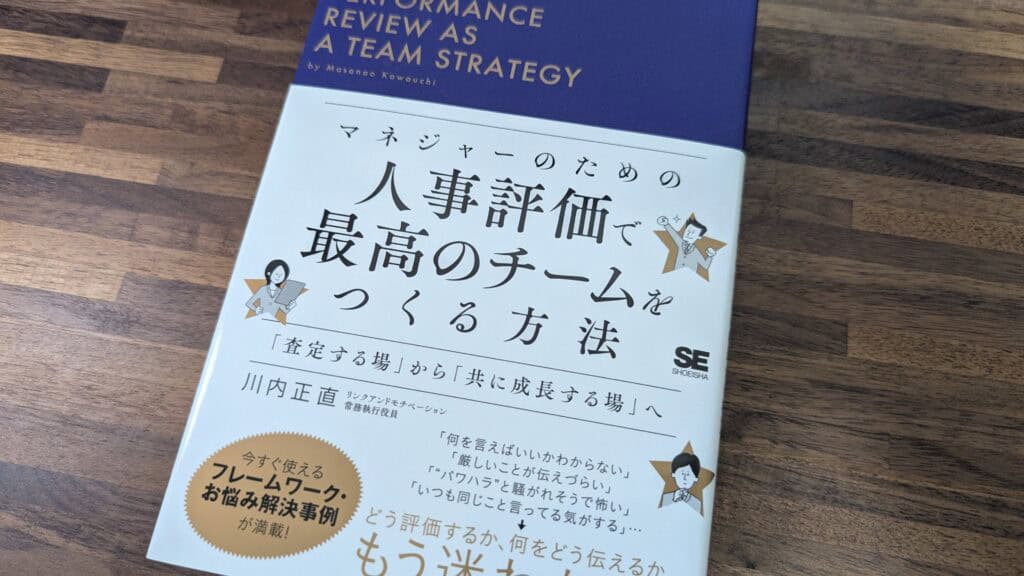

📖 書籍情報

タイトル:マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法 「査定する場」から「共に成長する場」へ

著者:川内正直

出版社:翔泳社

発行日:2023年3月17日

価格:1,980円(税込)

ページ数:271ページ

👨💼 著者の川内正直氏について

株式会社リンクアンドモチベーション常務執行役員として、組織人事領域のコンサルタント・プロジェクトマネジャーを務める実務家。数多くの企業の組織変革を成功に導いた実績があり、組織戦略・組織開発・人材開発の専門家として各種セミナーや講演でも活躍しています。

この書籍は単なる理論書ではなく、実際のコンサルティング現場で蓄積されたノウハウが詰まった実践的な内容になっています。私がこの本を選んだ理由も、著者の実務経験の豊富さでした。

💻 コードの品質をどう評価するか

ITエンジニアの評価で最も難しいのが技術的成果の定量化です。本書の「要素分解」手法を使うことで、「保守性の高いコードを書く」を「バグ発生率月3件以下」「コードレビュー指摘事項週5件以下」といった具体的な目標に落とし込めるようになりました。

🚀 プロジェクト貢献度の可視化

「プロジェクトに貢献する」という曖昧な目標も、本書のSMARTフレームワークを使って「スプリント計画の達成率90%以上」「技術負債の削減時間月20時間以上」といった測定可能な指標に変換できました。

👥 チーム開発での協調性評価

技術者は個人の技術力に注目されがちですが、本書の「side by side」アプローチを使うことで、ペアプログラミングでの協力度やコードレビューでの建設的なコメント頻度など、チーム貢献も適切に評価できるようになりました。

20年前のファミレス店長時代は、正直「感覚」で評価していました。「がんばっている」「お客様に好評」といった曖昧な評価基準で、部下からも「なぜこの評価なのか分からない」と言われることが多々ありました。

🔄 当時の失敗と本書の解決策

当時の私:「接客態度が良い」

本書適用後:「お客様アンケート満足度4.5以上」「クレーム件数月1件以下」「リピーター率20%向上」

📊 数値化の重要性を痛感

接客業でも技術職でも、成果を数値化することの重要性は変わりません。本書の目標設定手法は業界を問わず応用できる普遍的なものだと実感しています。

本書で最も印象的だったのがSMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)な目標設定の重要性です。

✅ 実践前の曖昧な目標

「チームの技術力向上を図る」「プロジェクトの品質を上げる」「後輩の指導をしっかり行う」

🎯 SMART適用後の具体的目標

「チーム内勉強会を月2回開催し、参加率80%以上を維持する(6月末まで)」「コードレビューでの指摘事項を20%削減する(3ヶ月以内)」「新人メンターとして週1回1時間の1on1を実施し、本人の満足度4.0以上を達成する」

この変化により、部下からも「何をすればいいか明確になった」「進捗が分かりやすい」という前向きな反応をもらえるようになりました。

部下の発言の裏にある「隠れた前提」を見抜く手法として紹介されている「表層深層フレーム」は目からウロコでした。

🗣️ 実際のケース

部下:「今のプロジェクトは難しすぎます」

表層:技術的な難易度への不満

深層:実は要件定義が曖昧で作業が進まない、チーム内での役割分担が不明確

このフレームワークを使うことで、表面的な問題解決ではなく根本原因にアプローチできるようになりました。結果として、部下の満足度とプロジェクト成功率が明らかに向上しています。

本書で指摘されている評価者の隠れたバイアスは、自分自身を振り返る良い機会になりました。

🧠 自分にあったバイアス

参照点バイアス:自分の若い頃の経験を基準にしすぎる

同調性バイアス:自分と似たタイプの部下を高く評価してしまう

近視眼バイアス:直近の成果に引っ張られすぎる

これらのバイアスを意識するようになってから、より公平で客観的な評価ができるようになったと実感しています。特に、自分とは異なるタイプの部下の良さも認められるようになりました。

本書の対話例を参考に、実際の評価面談で使ったフレーズや流れを紹介します。

🎬 改善前の面談

私:「今期の成果はどうでしたか?」

部下:「まあまあだと思います」

私:「もう少しがんばってください」

部下:「はい…」(不満そう)

✨ 本書適用後の面談

私:「今期設定した『コードレビュー指摘事項20%削減』の目標について、実際の結果はどうでしたか?」

部下:「15%削減で、目標には届きませんでした」

私:「15%削減は素晴らしい成果ですね。どんな工夫をしたのか教えてください」

部下:「事前のセルフチェックリストを作成して…」

私:「それは他のメンバーにも共有すべき良い取り組みですね。残り5%を達成するために、一緒に考えてみましょうか」

この変化により、面談が「査定の場」から「共に成長する場」に変わったことを実感しています。

44歳という立場で20代~30代前半の部下を評価する際、世代間の価値観の違いを感じることがあります。本書はこの点についても非常に参考になりました。

💰 「金銭報酬」と「感情報酬」のバランス

本書で印象的だったのが、若手世代は金銭報酬だけでなく、成長実感や承認といった「感情報酬」を重視するという指摘です。これまで昇給や賞与で評価を表現していましたが、今は「あなたの○○な取り組みが素晴らしい」という具体的な承認を重視するようになりました。

🎯 「山登り型」「川下り型」の見極め

部下のタイプを「山登り型」(目標を設定して達成するタイプ)と「川下り型」(流れに身を任せて力を発揮するタイプ)に分ける視点は非常に有効でした。私自身は完全に山登り型なので、川下り型の部下への接し方に悩んでいましたが、本書のアドバイスで適切な評価・指導ができるようになりました。

📱 デジタルネイティブ世代への対応

20代の部下はSlackやNotionでのコミュニケーションが得意で、私の世代とは情報処理の仕方が違います。本書の「相手に合わせたコミュニケーション」の考え方を参考に、評価の伝え方も相手に合わせて調整するようになりました。

非常に優秀な書籍ですが、実践する上での課題も感じました。

⏰ 時間とエネルギーのコスト

本書の手法を完璧に実践しようとすると、かなりの時間と労力が必要です。特に大人数のチームでは、一人ひとりに対してここまで丁寧な評価を行うのは現実的に困難かもしれません。

🏢 会社の人事制度との整合性

本書のアプローチは理想的ですが、既存の人事制度や評価シートとの整合性を取るのに苦労しました。会社の制度改革も並行して進める必要があります。

🎓 管理職のスキル前提

本書の手法を使いこなすには、ある程度のコーチングスキルやコミュニケーション能力が前提となります。これらのスキルがない管理職には少しハードルが高いかもしれません。

総合評価:⭐⭐⭐⭐⭐(4.4/5)

実用性: ⭐⭐⭐⭐⭐ – 即座に現場で使える具体的手法が満載

読みやすさ: ⭐⭐⭐⭐ – 対話例が豊富で理解しやすい、専門用語も適度

IT適用性: ⭐⭐⭐⭐⭐ – 技術職の評価課題にも十分対応可能

長期価値: ⭐⭐⭐⭐⭐ – マネジメントの基本原則なので長期間活用可能

コストパフォーマンス: ⭐⭐⭐⭐ – 1,980円でこの内容なら十分にお得

📚 実践的なフレームワークが豊富

SMART目標設定、IDEA運用法、表層深層フレームなど、明日から使える具体的手法が多数紹介されています。理論だけでなく実際の運用方法まで詳しく解説。

💬 対話例が充実している

「何を言えばいいか分からない」を解決する具体的な対話パターンが豊富に収録。面談での実際の会話例を参考にできるので即効性があります。

🧠 科学的根拠のあるアプローチ

評価者バイアスの種類と対策、心理学的な背景など、感覚的ではなく論理的な評価手法を学べます。説得力のある評価ができるようになります。

👥 多様な部下タイプへの対応

「山登り型」「川下り型」の分類や世代間ギャップへの対応など、個々の特性に応じた評価方法を習得できます。

⚡ 即効性の高い内容

読んだその日から実践できる内容ばかり。私自身、読後すぐに面談で活用し、部下からの反応が明らかに改善しました。

⏰ 実践には時間とエネルギーが必要

本書の手法を完璧に実践しようとすると、一人ひとりへの丁寧な対応が必要で時間がかかります。大人数のチームには工夫が必要です。

🏢 既存の人事制度との調整が課題

理想的なアプローチですが、会社の評価シートや制度との整合性を取るのに苦労する場合があります。制度改革も並行して検討が必要。

🎓 一定のスキルレベルが前提

コーチングやコミュニケーションの基本スキルがないと活用が困難。完全な初心者には少しハードルが高いかもしれません。

💼 中間管理職向けの内容

経営層や人事部門向けの制度設計の話は少なく、現場のマネージャー向けに特化した内容です。

✅ こんな人におすすめ

人事評価に苦手意識を持つ管理職、チームマネジメントを改善したいプロジェクトマネージャー、部下の成長を促したいリーダー、ITエンジニアから管理職になった方、新任管理職で評価方法を学びたい方

❌ おすすめしない人

人事制度の設計・改革を検討している経営層、評価業務に十分な時間を確保できない方、現在のやり方で満足している管理職、部下がいない個人貢献者

人事評価関連の書籍は多数ありますが、本書の特徴を他書籍と比較してみます。

| 書籍名 | 価格 | 対象読者 | 特徴 | 実用性 | 総合評価 |

|---|---|---|---|---|---|

| マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法 (本書) | ¥1,980 | 現場管理職 | 対話例豊富 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 人事評価の教科書 (高原暢恭著) | ¥2,200 | 人事担当者 | 制度設計重視 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |

| 小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方 (山元浩二著) | ¥1,650 | 中小企業経営者 | 制度構築メイン | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |

| 人事の超プロが明かす評価基準 (西尾太著) | ¥1,650 | 評価される側 | 評価基準解説 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |

🎯 本書の差別化ポイント

他書籍と比較して本書の最大の特徴は、現場の管理職が「明日から使える」実践的な内容に特化していることです。制度設計の話ではなく、既存の制度の中でいかに効果的な評価・面談を行うかに焦点を当てています。

💡 読み合わせのおすすめ

制度面での理解を深めたい場合は「人事評価の教科書」、中小企業で制度から作り直したい場合は「小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方」との併読をおすすめします。

本書を実際に活用して分かった、より効果的に使うためのコツをお伝えします。

📖 段階的な導入がおすすめ

一度にすべての手法を取り入れようとせず、まずはSMART目標設定から始めて、慣れてきたら表層深層フレームや対話技法を追加していくのが現実的です。

📝 チェックリストの作成

本書の内容をもとに、自分なりの面談チェックリストを作成しました。「バイアスチェック」「SMART確認」「対話例参照」などの項目で、面談前に確認しています。

👥 チーム内での共有

本書の考え方を管理職同士で共有し、評価基準の統一を図りました。これにより、チーム間での評価のばらつきが大幅に改善されました。

🔄 定期的な見直し

四半期ごとに本書を読み返し、自分の評価スタイルを振り返っています。慣れてくると基本に立ち返る必要があります。

『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』は、私のマネジメントスタイルを根本的に変えた一冊です。ファミレス店長時代から20年近くチーム評価に携わってきましたが、ここまで体系的で実践的な手法を学べたのは初めてでした。

特に「査定する場」から「共に成長する場」への発想転換は、評価面談の質を劇的に向上させました。部下からも「目標が明確になった」「成長への道筋が見えた」という前向きな反応をもらえるようになり、チーム全体のモチベーションと成果が向上しています。

ITエンジニアのプロジェクトマネジメントという特殊な環境でも十分に応用可能で、技術者特有の評価課題(コード品質、技術的貢献度、チーム協調性など)にも効果的に対応できました。

人事評価に悩むすべての管理職、特にITエンジニアから管理職になった方には、ぜひ一度読んでいただきたい書籍です。きっとあなたのマネジメントスタイルも大きく変わるはずです。