奈良県明日香村を代表する古墳といえば、誰もが思い浮かべるのが石舞台古墳ではないでしょうか。巨大な石組みがむき出しになった姿は、一度見たら忘れられないインパクトがあります。私が初めて訪れたとき、その圧倒的なスケールに思わず言葉を失ってしまいました。古代の技術力の高さと、時の流れが織りなす神秘的な光景が、現代の私たちに何を語りかけているのか。今回は実際の訪問体験を通じて、石舞台古墳の魅力と歴史的価値について詳しくお伝えしていきます。

目次 閉じる

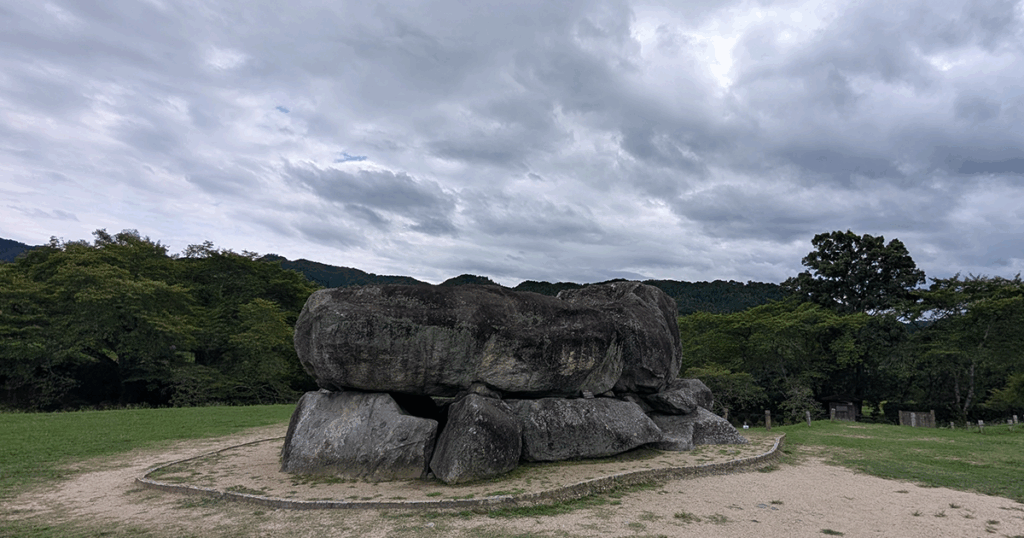

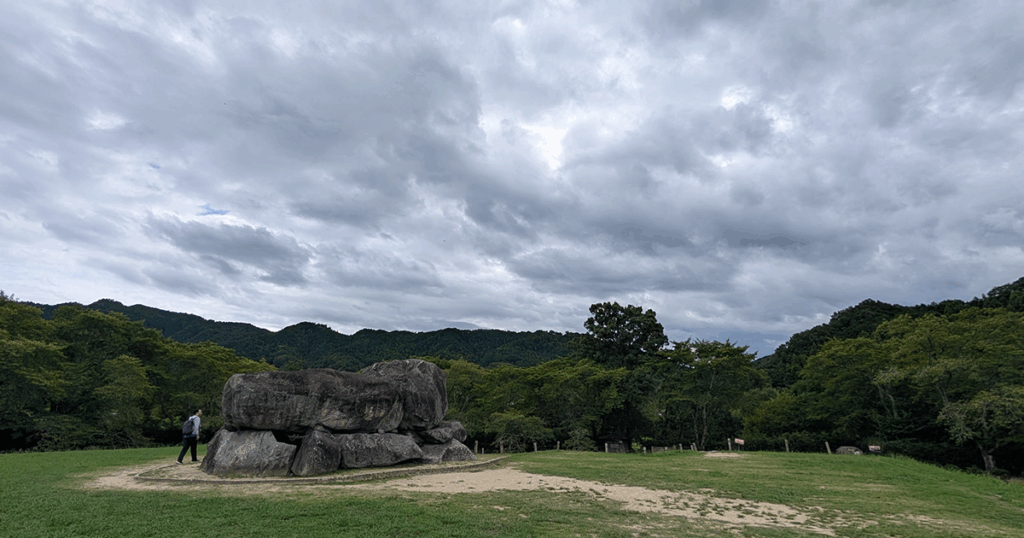

石舞台古墳は、7世紀初頭に築造されたと推定される方墳で、現在は石室部分のみが露出している状態です。もともとは高さ約10メートルの土の盛り土に覆われていましたが、長い年月を経て土が流失し、現在のような巨石がむき出しの姿になりました。

最も興味深いのは、この古墳の被葬者についての議論です。多くの研究者が蘇我馬子の墓である可能性を指摘しています。『日本書紀』によると、馬子は推古天皇や聖徳太子と同時代を生き、飛鳥時代の政治の中枢にいた人物です。古墳の規模や立地、そして築造時期がまさに馬子の時代と一致することから、この説が有力視されているのです。

現地で実際に石室内部に入ると、古代の石工技術の精密さに圧倒されます。天井を支える巨石は推定重量77トンという途方もない大きさで、これを運搬し、正確に積み上げる技術は現代でも困難を極めるでしょう。私が石室内で上を見上げたとき、1400年前の人々がどのようにしてこの偉業を成し遂げたのか、深い感動とともに謎めいた気持ちになりました。

石室の内部は長さ7.7メートル、幅3.4メートル、高さ4.7メートルという巨大な空間となっています。使用されている石材は二上山から運ばれた凝灰岩で、表面の加工技術も非常に高度です。当時の労働力動員システムや運搬技術について考えると、蘇我氏の権力の大きさを物語る証拠といえるでしょう。

石舞台古墳が築造された7世紀初頭は、まさに飛鳥時代の政治が激動していた時期です。蘇我馬子は崇峻天皇を暗殺し、推古天皇を擁立して実質的な政治の実権を握っていました。聖徳太子との協力関係のもと、冠位十二階や十七条憲法の制定など、古代国家建設の基盤を築いた中心人物でもあります。

この古墳の立地も政治的な意図を感じさせます。飛鳥の中心部に位置し、周辺には他の有力者の古墳群が点在しているのです。まさに古代政治の中枢地域に、最も豪華で巨大な墓を築くことで、蘇我氏の権威を誇示する意図があったと考えられています。

実際に石舞台古墳を訪れると、想像以上にその存在感に圧倒されます。近鉄飛鳥駅から徒歩約15分、のどかな田園風景の中に突如として現れる巨石群は、まさに異世界への入口のような神秘性を放っています。私が訪れた春の日は、周辺の桜が満開で、古墳と桜のコントラストが実に美しく印象に残りました。

石室内部に足を踏み入れると、ひんやりとした空気と独特の静寂に包まれます。天井の巨石を見上げながら、1400年前にここに葬られた人物のことを思うと、歴史のロマンを強く感じずにはいられません。内部の音響効果も興味深く、声がよく響くのです。古代の人々がこの空間をどのような意図で設計したのか、皆さんならどう感じますか?

石室の奥には排水溝の跡も確認でき、古代の建築技術の高さを物語っています。また、石材の接合部分を詳しく観察すると、現代の建築技術にも劣らない精密さで加工されていることがわかります。当時の職人たちの技術力の高さには、本当に感服するばかりです。

石舞台古墳は季節によって全く異なる表情を見せてくれます。春は桜が美しく、古墳の重厚さと桜の華やかさのコントラストが素晴らしいです。夏は緑豊かな田園風景の中で古墳の存在感が際立ち、秋は紅葉と巨石の組み合わせが幻想的です。冬の雪化粧した石舞台古墳は、まるで水墨画のような静寂美を醸し出します。

私は特に夕方の時間帯をおすすめします。西日が石室内部を照らし、巨石に刻まれた年月の跡がより鮮明に浮かび上がります。この時間帯は観光客も少なく、古代への想いをゆっくりと巡らせることができるでしょう。

石舞台古墳の魅力は、単体だけでなく周辺史跡との関係性にもあります。徒歩圏内には飛鳥寺、蘇我入鹿の首塚、酒船石遺跡などが点在し、飛鳥時代の政治と文化の中心地であったことを実感できます。これらの史跡を結ぶ古道を歩いていると、まさに古代の人々が歩いた道を辿っている感覚になります。

石舞台古墳から約500メートルの位置にある飛鳥寺は、蘇我馬子が建立した日本初の本格的仏教寺院です。この地理的関係は偶然ではありません。政治的権力と宗教的権威を組み合わせることで、蘇我氏の支配体制を確立していた証拠と考えられています。『日本書紀』や『古事記』の記述と現地の配置を照らし合わせると、古代政治の構造がよく見えてきます。

また、近くの甘樫丘には蘇我蝦夷・入鹿父子の邸宅があったとされ、この一帯が蘇我氏の勢力基盤だったことがわかります。石舞台古墳はまさにその中心に位置し、一族の威信をかけた記念碑的な存在だったのでしょう。

これまでの発掘調査では、石舞台古墳からは直接的な副葬品は発見されていませんが、周辺からは7世紀前半の土器片や瓦片が出土しています。特に注目すべきは、百済系の瓦が発見されていることで、当時の国際交流の証拠として重要な史料となっています。

近年の地中レーダー調査では、古墳周辺に未発見の遺構が存在する可能性が示唆されており、今後の調査研究に期待が高まっています。古代史ファンとしては、新たな発見がどのような歴史像を描き出すのか、非常に楽しみです。

石舞台古墳へのアクセスは、近鉄橿原線・吉野線「橿原神宮前駅」で近鉄吉野線に乗り換え、「飛鳥駅」で下降するのが一般的です。駅からは徒歩約15分、または奈良交通バス「石舞台」停留所下車すぐです。車でお越しの場合は、専用駐車場(有料)が完備されています。

開園時間は午前8時30分から午後5時まで(入園は午後4時45分まで)で、年中無休です。入場料は大人300円、高校生200円、中学生150円となっています。団体割引もあるので、グループでの訪問にもおすすめです。所要時間は約30分から1時間程度を見込んでおくとよいでしょう。

石舞台古墳を起点として、飛鳥寺(徒歩3分)、飛鳥資料館(徒歩10分)、高松塚古墳(徒歩20分)など、主要な史跡を効率よく回ることができます。レンタサイクルも利用でき、明日香村内の史跡巡りには最適です。私のおすすめコースは、石舞台古墳→飛鳥寺→蘇我入鹿の首塚→甘樫丘展望台の半日コースです。

現地での雰囲気や詳細な感想は、私のGoogleMapレビューにもまとめています。場所の確認や他の訪問者の口コミとあわせて参考にしてください。

参考 石舞台古墳のGoogleMapレビューGoogleMap

石舞台古墳は、単なる観光地を超えた深い歴史的価値を持つ貴重な文化遺産です。蘇我馬子の墓と推定される巨大な石室は、飛鳥時代の政治権力と古代技術の粋を集めた傑作といえるでしょう。現地を実際に訪れることで、教科書では感じられない古代史のリアリティと感動を体験することができます。

1400年という時の流れを超えて、現代の私たちに語りかける石舞台古墳の存在は、まさに歴史のロマンそのものです。明日香村を訪れる際は、ぜひ時間をかけてじっくりと見学していただき、古代の人々の営みに思いを馳せてみてください。きっと忘れられない感動的な体験となることでしょう。皆さんも古代史の謎に触れる旅に出かけませんか?